Содержание

Древнерусский интерьер дома

Во времена Древнерусского государства существовали традиции и обряды, в некоторой степени сохранившиеся до настоящего времени. Многие из них касались жилища: выбора места строительства дома, постройки и внутреннего убранства.

Древнерусский дом

Древнерусский дом представлял собой деревянный сруб со скатной крышей. Он сравнивался с телом человека, четыре угла – ноги, окна – глаза (от слова «око»). По краям ската крыши прибивались резные доски, причелины (от слова «чело», что значит лоб). Считалось, что если нанести повреждения дому, то это отразится и на здоровье его хозяина. Приобретала черты человека и обстановка внутри дома, о чем говорят названия деталей мебели или посуды, например, устье (уста) у печи, ножки у стола, ручки у кружек, носик, горлышко у кувшина.

В доме создавался свой особый внутренний мир, который отделялся от чужого внешнего мира дверью и порогом. Переходом между двумя «мирами», улицей и жилой частью дома, являлось неотапливаемое помещение – сени или сенцы. Не случайно в некоторых областях сени называли мостом.

Не случайно в некоторых областях сени называли мостом.

Внутренняя обстановка

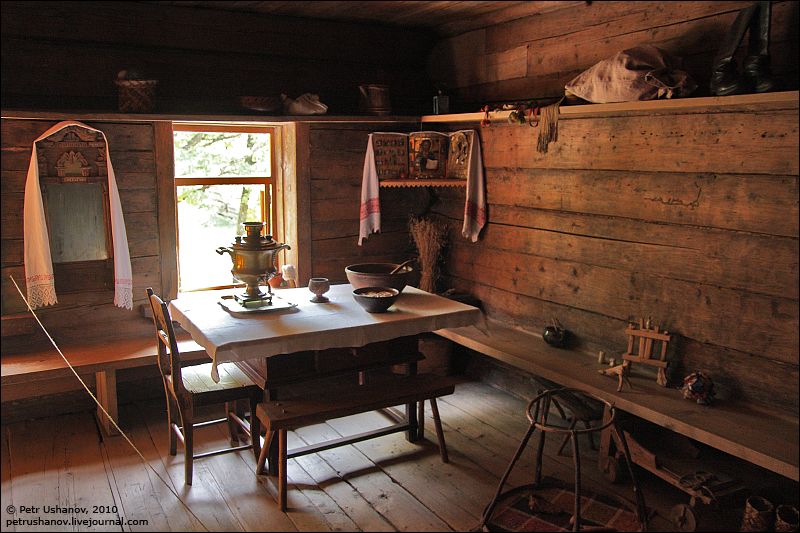

Интерьер древнерусского дома был простым, но подчинялся своим неписаным законам. Все помещение было цельным, никакие перегородки не устанавливались. Сам дом и его внутренняя обстановка были сориентированы по сторонам света. Обычно окна находились в восточной и южной стенах, в западной стене находился вход, а северная – называлась гнилой.

Печь

Важное место в доме занимала печь, которая находилась в северо-западном углу. Она давала тепло, в ней готовили еду. Возможно, от слова истопить (истьба) произошло и название русского жилища – изба. Древняя печь возводилась в виде купола из камня или глины с отверстием для выхода дыма в верхней части или без него. Когда внутри разжигали огонь, дым выходил через дверь, а также поднимался вверх, скапливаясь под высокой кровлей. Выпускали дым наружу через небольшую продушину в стене или в кровле, открывавшуюся с помощью шеста. Так топили печь по-черному.

Высокий потолок был покрыт черной сажей, которая хлопьями сыпалась на широкие полки – «сыпухи». Специально закрепленные вдоль стен они располагались между закопченной верхней и чистой нижней частями избы. Под сыпухами находились другие полки, предназначенные для посуды, посудницы (блюдницы, мисницы). Более тяжелую посуду ставили на нижние полки, мелкую – на верхние.

Со временем конструкция печи усовершенствовалась. Когда для выхода дыма начали делать дымовые трубы, печи из черных превратились в белые. Появились обычаи белить печь и расписывать её разными узорами. Русская печь стала украшением интерьера. Мастера делали её широкой, большой, с удобной лежанкой. В богатых домах печи украшали изразцами – плитками, покрытыми цветной глазурью. Морозной зимой дети очень любили забираться на полати. Так назывался настил, находящийся над дверью, между печкой и стеной. В летнее время на полатях сушили и хранили травы, овощи и фрукты.

Красный угол

Внутренняя обстановка дома и расположение предметов было связано с разделением пространства на мужское и женское. Так, часть помещения возле печки, отгороженная занавеской, где женщины готовили еду, занимались рукоделием, хранили посуду называлась «бабий угол» или «кут». Угол, расположенный напротив по диагонали, называли «красным».

Так, часть помещения возле печки, отгороженная занавеской, где женщины готовили еду, занимались рукоделием, хранили посуду называлась «бабий угол» или «кут». Угол, расположенный напротив по диагонали, называли «красным».

Красный угол был связан с мужским началом, женщина могла здесь находится лишь во время особого события своей жизни, например, свадьбы. Здесь размещали иконы, вешали лампадку. Иконы украшали вышитыми рушниками. Красный угол считался самой главной, священной частью помещения.

Предметы мебели

В красном углу располагался стол, за которым во время трапезы собиралась вся семья. Стол считали ладонью бога, поэтому стучать по нему было запрещено. Стол накрывали скатертью, во время чаепития на него ставили самовар. Вокруг находились лавки и скамьи. Лавки были неподвижными, врубались в стену. На лавках не только сидели, но и спали, накрываясь верхней одеждой как одеялом. Так как правая часть дома считалась мужской, на лавках, находящихся здесь, спали мужчины.

Для хранения одежды использовались массивные сундуки, коробья, кубелы, которые ставились вдоль стен. На полу стелили тканые половики. В светлом месте помещения, возле окна мог находиться ткацкий станок, а также прялка.

Многие предметы мебели и отделки дома славяне украшали резьбой. На деревянной поверхности изображались фигуры животных, растений, мифических существ или геометрический орнамент.

В доме вместе с хозяевами могла «поселиться» и мифическая сущность – домовой. Обычно он жил под печкой. При переезде из старого дома в новый, кроме горячих углей – символа домашнего очага, икон и хлеба, с собой забирали лапоть или валенок вместе с домовым. Со всеми предметами интерьера, посудой были связаны свои обычаи, отражающие мировоззрение славян, их отношение к космосу, природе и человеку.

Направление «а-ля рус»

Добавить комментарий

23. Культовые интерьеры Древней Руси (X-XVII вв.).

Древнерусским

искусством принято называть период

истории русского искусства, который

начался со времени возникновения

Киевского государства и продолжался

вплоть до петровских реформ (с IX до XVII

вв. ). В тысячелетней истории русского

). В тысячелетней истории русского

искусства на этот период приходится

более семи веков.

В архитектуре

восточных славян, которые позже образовали

Русское государство, первоначально

использовалось дерево. В конце X в. князь

Владимир принял христианство и

провозгласил его государственной

религией. Вместе с христианством в

Киевскую Русь проникают и новые способы

строительства. С самого начала церковное

искусство здесь имеет византийский

характер.

Древнерусское

зодчество при наличии большой

монументальности характеризуется

чрезвычайной пластичностью форм,

каким-то особым ощущением их спокойствия

и незыблемости, соизмеримостью с

размерами человека, его масштабами и

потребностями. Все это относится так

же в полной мере к интерьерам светских

и культовых сооружений.

Начальный период

в развитии древнерусского искусства

определяется искусством восточных

славян. Они занимались земледелием,

поклонялись божествам, олицетворявшим

силы природы, создавали изображения

этих богов — так называемых идолов.

Многие из мифологических мотивов, таких,

как образы праматери-покровительницы

рода, священных коней, жар-птицы, прочно

вошли в народное сознание, были бережно

сохранены в крестьянской вышивке и

резьбе вплоть до наших дней. Но они

утратили свой первоначальный смысл и

превратились в занимательную сказку,

мотив затейливого узора.

Древнейшее

художественное творчество славян полнее

всего выразилось в производстве украшений

и предметов быта, особенно металлических

изделий: колец, ожерелий, запястий,

серег, нередко покрытых тонким узором

черни и эмали. Это художественное ремесло

было самобытно и несло печать высокого

мастерства.

С укреплением

Киевского государства и принятием

христианства искусство приобрело

монументальный, величественный характер,

обогатилось традициями византийской

культуры, но в значительной мере утратило

поэтическую свежесть и сказочную

наивность. Новое монументальное искусство

достигло своего расцвета уже в XI в.

Зодчество. Культовый

Культовый

характер искусства определил приоритет

направлений и жанров, получивших

преобладающее развитие. Здесь ведущие

позиции занимало зодчество.

Русский город —

это по преимуществу деревянный город.

Изучение книжных миниатюр, археологические

раскопки позволили отчасти воссоздать

его облик. Он раскинут несколько шире,

чем его европейский город-собрат. Дома

с дворами. У знати терема в два-три, а то

и четыре этажа.

В церковной

архитектуре особенно ощутимо влияние

Византии. Это и понятно: именно с помощью

греческих зодчих, при участии мастеров

по камню, мозаистов и строителей в Киеве

и других центрах были воздвигнуты первые

постройки. Древняя Русь переняла

византийский тип крестово-купольного

храма. При этом церкви очень скоро стали

возводиться со сложной системой сводчатых

и купольных перекрытий, что придало им

особую монументальность.

К таким постройкам

следует отнести знаменитый Софийский

собор в Киеве, увенчанный 13 куполами.

Величественный храм, в котором было все

— и мощь, и торжественность, по праву

стал главным храмом Древнерусского

государства.

Очень скоро

древнерусская архитектура приобрела

самобытные и неповторимые черты. Вскоре

после строительства киевского

кафедрального собора появился Софийский

собор и в Новгороде. Знаменательно, что

это был не просто спор двух центров,

объединение которых некогда послужило

основой для Древнерусского государства;

сошлись и различные эстетические

представления: праздничности и

гармоничности Софии Киевской была

противопоставлена величавая суровость

и лаконичность северной Софии Новгородской.

Обособление земель

сопровождалось их экономическим и

культурным расцветом. Отныне каждый из

князей радел о процветании стольного

города, который ни в чем не должен был

уступать не только соседям, а и самому

Киеву. Это способствовало тому, что

архитектура различных земель, сохраняя

общность, приобретает свои индивидуальные

черты. Зодчество получает новые импульсы

развития, итог которых — создание

архитектурных памятников мирового

уровня.

ен

рядом небольших арок — арматурным

поясом, пилястры и полуколонны придают

зданию особую торжественность. На

Владимирской земле стоит и другая

жемчужина древнерусской архитектуры,

поражающая своей удивительной простотой

и гармонией пропорций,— церковь Покрова

на Hepли.

Древние зодчие

точно учитывали и окружающее пространство,

и вкусы, потребности заказчиков.

Дмитриевский собор, выстроенный в центре

Владимира, рядом с Успенским собором и

княжескими палатами, был собором

дворцовым, призванным возвеличить

благочестивую княжескую власть в лице

Всеволода Юрьевича. Собор поражает

своим великолепием, изощренной

белокаменной резьбой. На его северном

фасаде в окружении своих многочисленных

сыновей изображен сам владимирский

князь.

Изобразительное

искусство. Длительный

и сложный путь проделало изобразительное

искусство Древней Руси. Ведущую роль в

нем занимала монументальная и станковая

живопись, развивавшаяся под сильным

византийским влиянием. Именно из Византии

Именно из Византии

вместе с иконографическим каноном и

греческими мастерами на русскую землю

пришла техника мозаики, фрески и станковой

живописи.

Наиболее полно

мозаика сохранилась в Софии Киевской.

Организуют интерьер две композиции, в

центре которых изображение всесильного

и торжествующего Христа, подавляющего

зрителя своей мощью и внутренней силой,

и заступницы Богоматери. Не случайно

это мозаичное изображение получило

название «Нерушимая стена».

Первые

иконы, появившиеся на Руси, привезены

из Византии. Среди них были великолепные

памятники византийской иконописи,

такие, как икона Владимирской Богоматери,

одна из самых почитаемых икон Руси на

протяжении всей ее многовековой истории.

Однако очень скоро происходит становление

самостоятельной древнерусской иконописной

школы со своими традициями и художественными

особенностями. К древнерусской школе

многие искусствоведы относят Спас

Нерукотворный XII в.

с его выразительным сочетанием глубокой

задумчивости взгляда с экспрессивностью,

рожденной асимметричностью лица. Столь

Столь

же выразителен облик иконы «Ангел Златые

Власы».

Высокого уровня

достигло прикладное искусство Древней

Руси. Предметы декоративного искусства

до сих пор поражают своей красотой,

разнообразием материалов и высочайшей

техникой — сканью, зернью, эмалью.

Украшения, выполненные в технике зерни,

представляли собой причудливые узоры,

созданные из тысяч мельчайших припаянных

шариков. Техника скани требовала от

мастера создания узоров из тонкой

золотой и серебряной проволоки, иногда

промежутки между этими проволочными

перегородками заполнялись разноцветной

эмалью — непрозрачной стекловидной

массой. Но не менее удивительно и другое.

Раскопки показали, что немало предметов

декоративного и прикладного искусства

было доступно простым горожанам. Люди

прошлого умели ценить красоту обиходной

вещи, а главное — стремились к этой

красоте.

15 христианских сооружений Киевской Руси, которые должен посетить каждый Архитектор — RTF

Основанная в 880 г. н.э. Киевская Русь была средневековым государством, объединившим современную Украину, западную Россию и Беларусь. Будучи центром Киева и Новгорода, эта цивилизация славилась своими архитектурными достижениями. Архитектура Киевской Руси является одной из самых ранних в русском архитектурном стиле, а методы строительства находились под сильным влиянием греческой и византийской архитектуры.

Будучи центром Киева и Новгорода, эта цивилизация славилась своими архитектурными достижениями. Архитектура Киевской Руси является одной из самых ранних в русском архитектурном стиле, а методы строительства находились под сильным влиянием греческой и византийской архитектуры.

Период Киевской Руси закончился в 15 веке, когда на нее в конце концов вторглась монгольская орда. Эпоха Киевской Руси отличалась церковным зодчеством, которое строилось уже после принятия христианства в 9 в.88 г. н.э. и были первыми образцами монументальной архитектуры государства.

Реконструированный форт Киевской Руси, Киев, Украина ©thoughtco.com/kievan

Первоначально киевляне строили свои соборы и другие здания из дерева, но со слиянием греческого и византийского стилей, были введены новые каменные церкви, из которых церковь 10 века Десятины был построен первым.

Характеристика христианских сооружений Киевской Руси состояла из фирменных луковичных куполов, закомарских арок русской архитектуры, формы греческого креста западной архитектуры и была украшена фресками и мозаиками, написанными греческими мастерами.

Вот список 15 христианских сооружений Киевской Руси, которые должен посетить каждый архитектор.

1. Софийский собор, Новгород (1045-52)

На западном берегу реки Волхов в России величественно возвышается шедевр христианской архитектуры Киевской Руси – Софийский собор. Собор был первым каменным сооружением, построенным в его период, и выражает неповторимый стиль местного русского церковного зодчества.

Своими строгими стенами, узкими окнами, 5 куполами собор демонстрирует славное прошлое Новгорода. Фрески и различные фактуры украшают стены и вносят живописный эффект в интерьеры собора.

Софийский собор, Новгород ©thoughtco.com/kievanИнтерьер Софийского собора, Новгород ©asergeev.com/pictures

2. Свято-Николаевский собор, Новгород (1113-1136)

Расположен в самом сердце Великого Новгорода , Никольский собор был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1992 году. Этот пятиглавый собор XII века является старейшим строением Ярославова Дворища.

В отличие от Софийского собора, этот собор имеет характерные шлемовидные купола византийского архитектурного стиля. На внутренних стенах собора сохранились оригинальные фрагменты фресок.

Свято-Николаевский собор, Новгород ©en.wikipedia.org/wiki

3. Иоанно-Предтеченский собор, Псков (1129-1136)

Старинный Ивановский собор считается одним из лучших христиан Киевской Руси. сооружения, увенчанные тремя шлемовидными куполами и построенные в стиле минимализма. Круглые окна собора были своеобразным дополнением типичного архитектурного стиля Киевской Руси.

Более поздние пристройки собора изменили его первоначальный вид. Сохранились остатки оригинальных фресок, украшавших интерьеры собора.

Иоанно-Предтеченский собор, Псков ©en.wikipedia.org/wiki

4. Перынская часовня, Новгород (1120-е гг.)

Также известна как Церковь Рождества Богородицы в Перыни, церковь, несмотря на свою размер, выглядит удивительно огромным из интерьеров с высокими потолками. Просторные три портала ведут посетителей в интерьеры, украшенные сохранившимися фресками в перемычках окон.

Просторные три портала ведут посетителей в интерьеры, украшенные сохранившимися фресками в перемычках окон.

Неокрашенные фасады церкви демонстрируют минималистский стиль, в котором построена церковь. Примечательный крест на куполе церкви включает в себя полумесяц, хотя он не связан с исламской религией и известен как Крест виноградной лозы как интерпретация Евангелия от Иоанна.

Часовня Перынь, Новгород ©wikipedia.org

5. Спасо-Преображенский собор, Переславль-Залесский (1152-1157)

Одноглавый собор цвета морской волны — одно из древнейших белокаменных христианских сооружений Киевской Руси на севере -западная Россия. Эта блестящая известняковая церковь на фоне пышной зелени отличается строгим декором.

Интерьеры были украшены фресками, которые, однако, не сохранились, в результате чего в церкви остался совершенно простой интерьер. В настоящее время собор превращен в музей Александра Невского.

Спасо-Преображенский собор ©wikipedia.org

6. Кидекшская церковь, Кидекша (1152)

Кидекшская церковь, Кидекша (1152)

Построенная на берегу реки Нерль, Борисоглебская церковь является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и частью Белого Памятники Владимира и Суздаля.

Построенная из известняка церковь в средневековый период была монастырем. Структура была значительно изменена, в результате чего были утрачены первоначальные своды и купола. Фрески XII века можно увидеть на арках над алтарем в интерьерах этой церкви.

Церковь Кидекша, Россия ©wikipedia.org

7. Успенский собор, Владимир (1186-1189)

Успенский собор, в настоящее время являющийся частью Всемирного наследия и Белых памятников Владимира и Суздаля, когда-то был материнской церковью Средневековой Руси в период 13-14 вв. Построенный в 1160-х годах, пятиглавый и шестистолпный собор был расширен в 1185–1189 годах, чтобы выразить величие Владимира.

Этот великолепный собор с золотыми куполами был крупнейшим христианским сооружением Киевской Руси в течение следующих 400 лет с момента его постройки. В отличие от многих других церквей Киевской Руси, внешние стены этого собора украшены украшениями. Оригинальные фрески в интерьерах были переписаны в 14 веке.

В отличие от многих других церквей Киевской Руси, внешние стены этого собора украшены украшениями. Оригинальные фрески в интерьерах были переписаны в 14 веке.

Успенский собор, Владимир ©wikipedia.org

8. Дмитриевский собор, Владимир (1194-1197)

Расположенный в древнем городе Владимире, Дмитриевский собор входит в состав Белых памятников Владимира и Суздаля. а также входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сделанные из известняка, внешние стены разделены на три пролета, средний из которых больше. Неглубокая резьба на фасадах является уникальной поразительной особенностью собора.

Собор Святого Димитрия, кажется, имеет множество архитектурных влияний как из восточной, так и из западной частей мира. У входа можно увидеть наличие фресок, относящихся к 12 веку.

Дмитриевский собор, г. Владимир ©wikipedia.org

9. Церковь Св. Архангела Михаила, г. Смоленск (1180-1197 гг.)

Этот одноглавый храм является одним из трех храмов смоленского христианского зодчества Киевской Руси. Особенностью, которая отличает эту церковь от других, является отсутствие закомарских арок, что является характерной архитектурной особенностью церквей, относящихся к средневековому периоду.

Особенностью, которая отличает эту церковь от других, является отсутствие закомарских арок, что является характерной архитектурной особенностью церквей, относящихся к средневековому периоду.

На сводах церкви можно увидеть уникальные 900-летние фрески, выражающие древнерусский художественный стиль.

Церковь Михаила Архангела, Смоленск ©wikipedia.org

10. Георгиевская церковь, Старая Ладога (1180-1200)

Один из старейших храмов России, относящийся к архитектурной эпохе Киевской Руси, этот храм Считается, что он был построен внутри существующей крепости, что объясняет его ограниченную площадь в 72 квадратных метра. Интерьеры куполов и стен Георгиевской церкви украшены фресками греческих художников.

Георгиевская церковь, Старая Ладога ©wikipedia.org

11. Рождественский собор, Суздаль (1222-1225)

Собор является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одним из восьми Белоснежных памятников Владимира и Суздаля. Сооружение является одним из сложнейших памятников русского средневекового зодчества.

Окруженный кольцом земляных валов на берегу реки Каменки, Собор сложен из белого туфа и украшен известняком. Интерьеры собора состоят из старинного искусства, уникальных икон, отображающих древнерусское искусство. Пять голубых куполов собора украшены золотыми звездами, иллюстрирующими ночное небо.

Собор Рождества Христова, Суздаль ©wikipedia.org

12. Собор Антониева монастыря, Новгород (1122)

Этот памятник является главным храмом Антониева монастыря и одним из древнейших храмов русского средневекового зодчества. . Эта церковь отличается от типичных церквей Киевской Руси архитектурным стилем.

Первоначально эта церковь была построена из кирпича, в отличие от других древних церквей, построенных из дерева. Интерьеры этой трехглавой церкви хорошо освещены большим количеством окон. Небольшие фрагменты оригинальных фресок все еще можно увидеть внутри церкви. Церковь считалась исключительной по сравнению с другими памятниками своего времени.

Католикан Антониева монастыря, Новгород ©wikipedia. org

org

13. Церковь Святых Петра и Павла, Смоленск (1146)

Один из трех древних памятников Смоленска, принадлежащих к архитектурному стилю Киевской Руси, этот « «голая» церковь моментально приковывает к себе взгляды посетителей. Стены и окна церкви с одним шлемом ранее были расписаны, от которых до настоящего времени сохранились лишь фрагменты этих фресок.

Церковь Святых Петра и Павла, Смоленск ©wikipedia.org

14. Золотые ворота, Киев (1100)

Золотые ворота были главными воротами в укреплении Киева, столичного центра Киевской Руси в 11 веке. После демонтажа конструкции в средние века Ворота были полностью реконструированы в 1982 году. Самой поразительной особенностью этого памятника является церковь над проездом.

Являясь рефератом «небесной защиты города», церковь полностью действовала как религиозный памятник. Пол церкви украшен мозаикой, которую можно увидеть и в Софийском соборе. Это можно назвать одним из великолепных воссозданий христианских сооружений древней Киевской Руси.

Золотые ворота, Киев ©wikipedia.org

15. Спасо-Преображенский монастырь, Муром (1096)

Расположенный на берегу реки Которосль, Муромский Спасо-Преображенский монастырь, также известный как Спасо-Преображенский монастырь, был построен как для оборонительных, так и для религиозные функции. В настоящее время монастырь остается архитектурно-художественным музеем.

Спасский собор, бывший когда-то главным собором монастыря, является старейшим сохранившимся зданием Ярославля. Интерьер собора украшен фресками и отображает очарование древнего искусства.

Спасо-Преображенский монастырь, Муром ©wikipedia.org

Западная архитектура | История, стили, примеры и факты

Джеймс Пейн и Роберт Адам: Кедлстон Холл

Просмотреть все медиа

- Связанные темы:

- заказ

Классическая архитектура

Архитектура эпохи Возрождения

живописный

Неоклассическая архитектура

Просмотреть весь связанный контент →

Западная архитектура , история западной архитектуры от доисторических средиземноморских культур до 21 века.

История западной архитектуры отмечена рядом новых решений структурных проблем. В период от зарождения цивилизации до древнегреческой культуры методы строительства прогрессировали от односкатной крыши и простых ферм к вертикальным стойкам, или колоннам, поддерживающим горизонтальные балки, или перемычки ( см. стоечно-перемычная система). Греческая архитектура также формализовала многие структурные и декоративные элементы в три классических ордера — ионический, дорический и коринфский, — которые в большей или меньшей степени повлияли на архитектуру с того времени. Римляне эксплуатировали арку, свод и купол и шире использовали несущую каменную стену. В период позднего средневековья постепенно появились стрельчатые арочные, ребристые и опорные системы. К этому моменту многие проблемы строительства кирпичной и каменной кладки были решены, и, помимо декоративных достижений, до промышленной революции было достигнуто мало инноваций. Не раньше 1920-го века, с появлением чугунных и стальных конструкций, наступила новая архитектурная эпоха, и стали возможными более высокие, широкие и легкие здания. С развитием технологий 20-го века новые структурные методы, такие как консольные, получили более широкое распространение. На рубеже 21 века компьютеры еще больше расширили возможности архитекторов по осмыслению и созданию новых форм.

С развитием технологий 20-го века новые структурные методы, такие как консольные, получили более широкое распространение. На рубеже 21 века компьютеры еще больше расширили возможности архитекторов по осмыслению и созданию новых форм.

Для целей данной статьи «западная архитектура» означает архитектуру в Европе, а также в регионах, которые разделяют европейские культурные традиции. Например, в этой статье рассматриваются ранние архитектурные традиции в таких областях, как Египет, Сирия, Малая Азия, Северная Африка и Иерусалим, которые, начиная с эллинистического и римского периодов и продолжаясь в период Византийской империи, были тесно связаны с архитектурой. развития в Европе. К концу 15 века европейские архитектурные стили распространились на Америку. В этой статье также рассматривается североамериканская архитектура; для обработки латиноамериканской архитектуры, см. Латиноамериканская архитектура. (Архитектурные традиции коренных американцев, как правило, не подвергались влиянию европейцев; об этой истории см. Искусство коренных американцев.)

Искусство коренных американцев.)

Технические и теоретические аспекты среды исследуются в другом месте; см. архитектуру .

Викторина «Британника»

Викторина по истории архитектуры

Какой император построил Тадж-Махал? Кто спроектировал Мемориал Линкольна? Что такое балдахин? Проверьте свои знания по истории архитектуры с помощью этого теста.

Уильям ФлемингДэвид Джон УоткинРедакторы Британской энциклопедии

Культуры европейского века металла

Эгейское море и восточное Средиземноморье

Острова восточного Средиземноморья и Эгейского моря образуют естественную связь между массивами суши Ближнего Востока и Европы. Экспансия цивилизаций Западной Азии и Египта на запад началась около 3000 г. до н. э. и привела к появлению поселений на Крите, Кикладах и материковой Греции. Принципиальное отличие этих культур от более ранних, неолитических, заключается в том, что каменные орудия труда и оружие были заменены медными, а позднее и бронзовыми. Энеолитический (медно-каменный) век, продолжавшийся в районе Эгейского моря с начала 3-го тысячелетия до н.

Энеолитический (медно-каменный) век, продолжавшийся в районе Эгейского моря с начала 3-го тысячелетия до н.

Отличительной чертой эгейских цивилизаций была легкость, с которой азиатские мотивы и техники адаптировались для формирования оригинальных местных стилей. В архитектуре, безусловно, наиболее важными достижениями были цивилизации минойского Крита и микенской Греции.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.

Подпишитесь сейчас

Минойский Крит

Великая морская цивилизация Крита кристаллизовалась вокруг дворцов, таких как Кносс, Фест, Айя-Триада, Маллия и Тилисос. Чрезвычайно важный Дворец Миноса в Кноссе, раскопанный и реконструированный в начале 20-го века сэром Артуром Эвансом, представляет собой свидетельство непрерывного архитектурного и художественного развития с начала неолита, кульминацией которого является блестящая демонстрация строительной деятельности во время третьей фазы среднего минойского периода. период (1700–1580 гг. до н. э.) и продолжавшийся до нашествия ахейцев в XII в. Однако дворец, по сути, является сооружением двух последних среднеминойских периодов (1800–1580 гг. до н. э.). По своей монументальности он, несомненно, соперничал с ближневосточными и египетскими дворцами. Следуя примеру таких построек, Дворец Миноса представляет собой четырехугольный комплекс комнат и коридоров, сгруппированных вокруг большого центрального двора, размером примерно 175 × 100 футов (50 × 30 метров). В северной части, обращенной к морю, большой портик из 12 пилястр давал доступ к центральному двору. В этом конце также расположена большая театральная площадь, прямоугольный театр под открытым небом, который, возможно, использовался для ритуальных представлений. Восточное крыло дворца разделено на две части длинным коридором, идущим по оси восток-запад; первоначально он возвышался на четыре или пять этажей над склоном долины. В юго-восточной части дворца находятся жилые помещения, искусно снабженные сантехникой и смывом, а также святилище.

период (1700–1580 гг. до н. э.) и продолжавшийся до нашествия ахейцев в XII в. Однако дворец, по сути, является сооружением двух последних среднеминойских периодов (1800–1580 гг. до н. э.). По своей монументальности он, несомненно, соперничал с ближневосточными и египетскими дворцами. Следуя примеру таких построек, Дворец Миноса представляет собой четырехугольный комплекс комнат и коридоров, сгруппированных вокруг большого центрального двора, размером примерно 175 × 100 футов (50 × 30 метров). В северной части, обращенной к морю, большой портик из 12 пилястр давал доступ к центральному двору. В этом конце также расположена большая театральная площадь, прямоугольный театр под открытым небом, который, возможно, использовался для ритуальных представлений. Восточное крыло дворца разделено на две части длинным коридором, идущим по оси восток-запад; первоначально он возвышался на четыре или пять этажей над склоном долины. В юго-восточной части дворца находятся жилые помещения, искусно снабженные сантехникой и смывом, а также святилище. Широкая лестница вела на верхний этаж, которого больше нет. Северо-восточная часть дворца занята офисами и складскими помещениями. Западная часть снова разделена главным коридором длиной более 200 футов (60 метров), идущим с севера на юг. За этим коридором, вдоль западной стороны, был обнаружен ряд длинных узких кладовых, содержащих большое количество пифоев, или сосудов для хранения масла в человеческий рост. На другой стороне коридора, обращенной к центральному двору, расположены парадные залы, в том числе тронный зал с уникальным гипсовым троном и всемирно известными фресками с изображением грифонов. Ярко окрашенные фрески играли важную роль как во внутреннем, так и во внешнем убранстве дворца. Свет поступал сверху с помощью хитроумной системы световых колодцев, а несколько портиков с колоннадами обеспечивали вентиляцию в жаркое критское лето.

Широкая лестница вела на верхний этаж, которого больше нет. Северо-восточная часть дворца занята офисами и складскими помещениями. Западная часть снова разделена главным коридором длиной более 200 футов (60 метров), идущим с севера на юг. За этим коридором, вдоль западной стороны, был обнаружен ряд длинных узких кладовых, содержащих большое количество пифоев, или сосудов для хранения масла в человеческий рост. На другой стороне коридора, обращенной к центральному двору, расположены парадные залы, в том числе тронный зал с уникальным гипсовым троном и всемирно известными фресками с изображением грифонов. Ярко окрашенные фрески играли важную роль как во внутреннем, так и во внешнем убранстве дворца. Свет поступал сверху с помощью хитроумной системы световых колодцев, а несколько портиков с колоннадами обеспечивали вентиляцию в жаркое критское лето.

Развитие других минойских дворцов (Фест, Маллия, Айя-Триада, Тилисос) примерно совпадает с развитием Кносса. Каждый из них примечателен, а Фест особенно интересен благодаря обширным итальянским раскопкам. Морская гегемония позволила критским морским царям построить эти дворцы в низких и незащищенных местах; следовательно, бросается в глаза отсутствие крепостных стен по сравнению с большими стенами месопотамских дворцов. Поскольку критские богослужения, по-видимому, проводились в основном под открытым небом, здесь нет настоящих храмов, как на Ближнем Востоке. Тем не менее, расположение различных частей дворца вокруг центрального двора и максимально возможное избегание внешних окон являются характеристиками, которые, по-видимому, указывают на ранний контакт с Ближним Востоком. Вкус к длинным прямым дворцовым коридорам, а также к высокоразвитой системе водоснабжения, возможно, также был унаследован от более древних цивилизаций на востоке. Колонна впервые появилась в Европе в критском дворце, где ее часто использовали отдельно для разделения входа.

Морская гегемония позволила критским морским царям построить эти дворцы в низких и незащищенных местах; следовательно, бросается в глаза отсутствие крепостных стен по сравнению с большими стенами месопотамских дворцов. Поскольку критские богослужения, по-видимому, проводились в основном под открытым небом, здесь нет настоящих храмов, как на Ближнем Востоке. Тем не менее, расположение различных частей дворца вокруг центрального двора и максимально возможное избегание внешних окон являются характеристиками, которые, по-видимому, указывают на ранний контакт с Ближним Востоком. Вкус к длинным прямым дворцовым коридорам, а также к высокоразвитой системе водоснабжения, возможно, также был унаследован от более древних цивилизаций на востоке. Колонна впервые появилась в Европе в критском дворце, где ее часто использовали отдельно для разделения входа.

Развитие погребальной архитектуры на Крите происходит от древних камерных оссуариев раннеминойского периода (2750–2000 гг. конец среднеминойского периода.